私は作品の発表形態として、書籍に強いこだわりを持っている。これは私が幼少期から本に親しんだ経験と関係している。だから、小さい頃から電子デバイスにふれた若い世代がネット媒体に依存している現状は、当然の成り行きだと思う。

ただ、図版や写真を文章とともに楽しんだり、内容を系統立てて理解するには、判型・デザインや構成の自由度が高い紙媒体にいまも大きな優位性があると考えている。莫大な労力とコストをかけてまで本にこだわる理由は、この点をおいてほかにない。

写真集『熊を撃つ』は、2008年から2017年まで8回にわたって訪れた飛驒地方、山之村の写真記録だ。本としてまとめる作業は2020年の12月に開始し、ちょうど1年かけて完成した。写真集の取材、制作期間としては一般的なものだろう。本作りで面白いのは、編集者やデザイナーなど何人ものプロフェッショナルと一緒になって完成を目指す過程だ。そのなかでも一般の目にふれない、写真集の印刷工程を紹介したい。

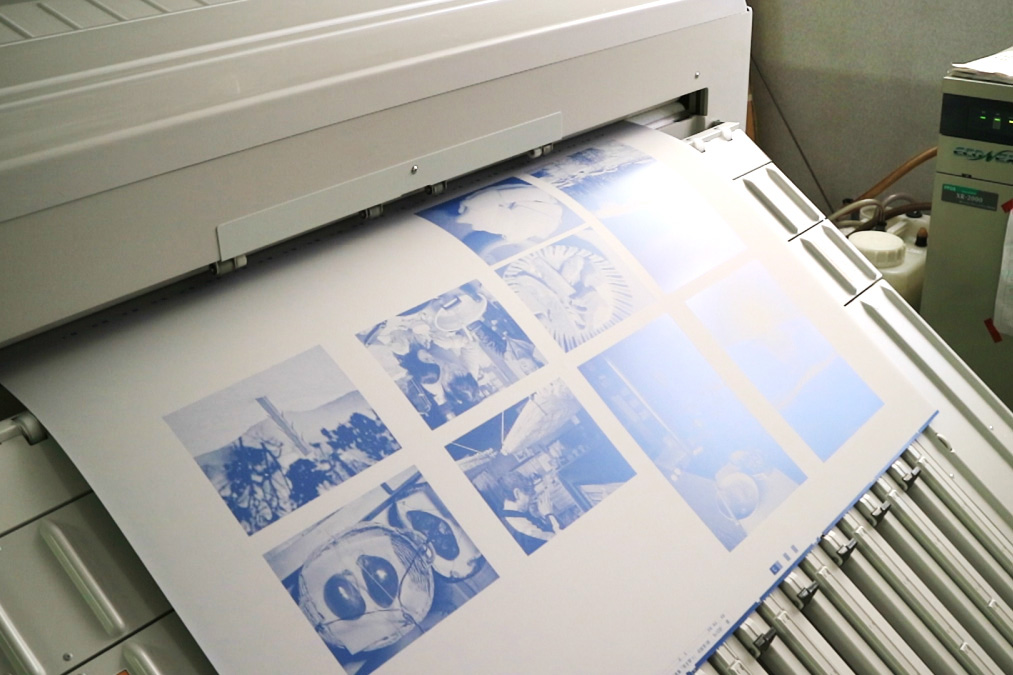

前著『鯨と生きる』『海人』と同様、『熊を撃つ』の印刷は東京印書館に委ねた。平凡社の良質な雑誌、書籍を多数手がけてきた歴史をもち、とくに高品質な写真印刷へのこだわりは業界に名高い。40年前、私が中学生の頃から夢中になった自然科学分野の写真集は、その多くが東京印書館の印刷だった。

私は写真撮影を生業にしているので、日常的に雑誌や広告の印刷物となった自分の写真を目にするが、ふだんの仕事で100%満足する印刷の仕上がりはめったにない。ていねいに写真データを調整しても、印刷すると本来の色からかけ離れたものになってしまう。元の写真データが持つ幅広い色域を、印刷で使う4色のインクで再現するのに無理が生じるためだ。物理的な問題なので、ふだんはある程度あきらめている。

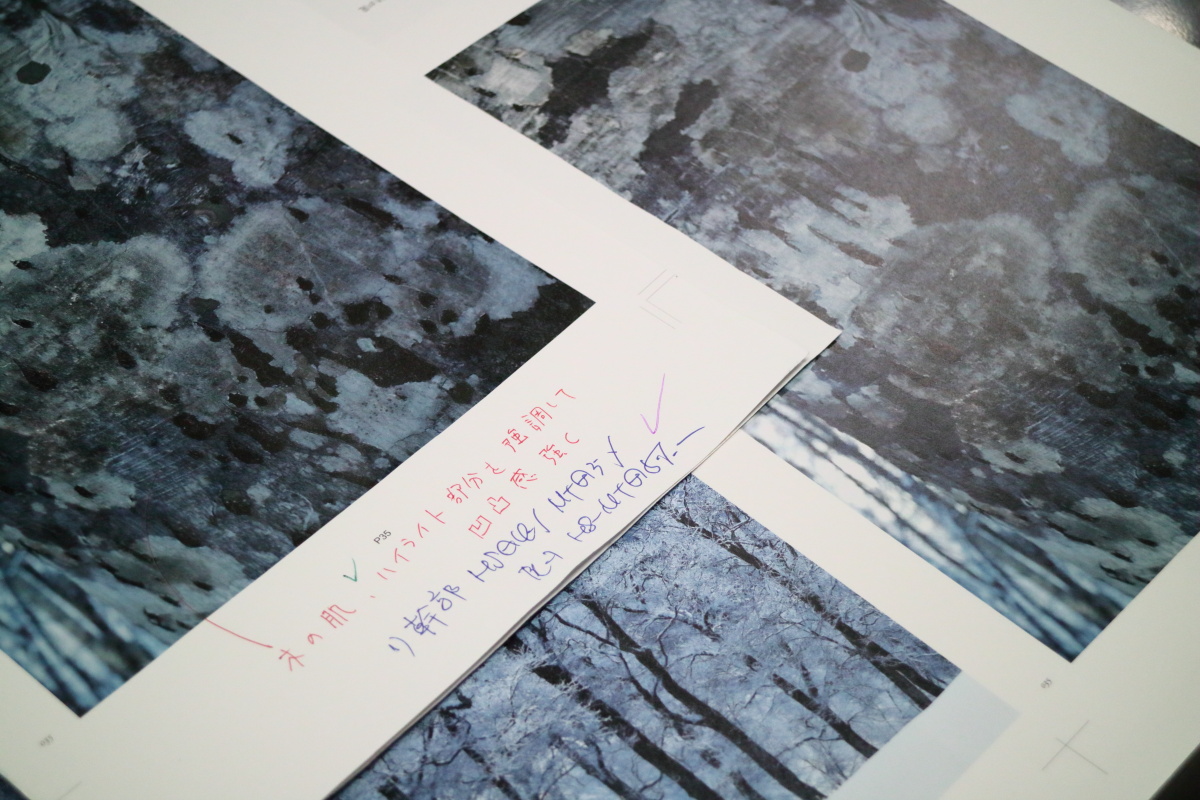

ただし、ライフワークとして何年もかけた作品となれば事情は異なる。思いが強いぶん、無理を承知でインクが持つ色再現以上の仕上がりを印刷会社に要求してしまうのだ。私の場合、単純にきれいな色で印刷してほしいわけではなく、現場での記憶や感情にもとづいた色の再現をお願いするので、要求はどうしても抽象的な言葉になる。

たとえば海人のテーマだと、八重山諸島の海中は「複雑な色が混ざりあった奥行き感を」、人物は「太陽で焼けた肌に人生を重ねた厚みを」などとなる。この場合、色にコクやニゴリを加えるので、一般向けの印刷とは少し異なる方向性で作業を行ってもらうことになる。

写真集『熊を撃つ』は、原版の写真に込めた「生命力」を印刷で引き出すのが目標だった。そんな写真家の思いに阿吽の呼吸で応じてくれたのが、東京印書館のプリンティングディレクター髙栁昇さん。「業界にこの人あり」という写真界では知られた印刷名人だ。

撮影の背景を聞きだして写真家のイメージを追いもとめる熱意と、そのイメージを的確な数値でインク量に置きかえる冷静な判断力は比倫を絶する。何時間も髙栁さんと色調整に向き合った結果、清冽な雪山や緊迫した猟の空気感をあますことなく引き出せたと思う。印刷といえばハード面を中心とした工程と思われがちだが、その成否は人と人が向き合う感覚的なコミュニケーションが肝となっているのである。

もちろん本作りのこだわりは印刷だけではない。内容の根幹を形づくるのは、編集とデザインだ。これまでの著書と同様に、私の仕事に呼応してくれた編集者とデザイナーが両輪となって、『熊を撃つ』を世に送り出してくれた。

パソコンやスマホの液晶画面で写真を鑑賞する機会も多くなったが、それぞれの職人のこだわりが昇華した紙の写真集には、未来に色あせない価値が宿っていると信じる。