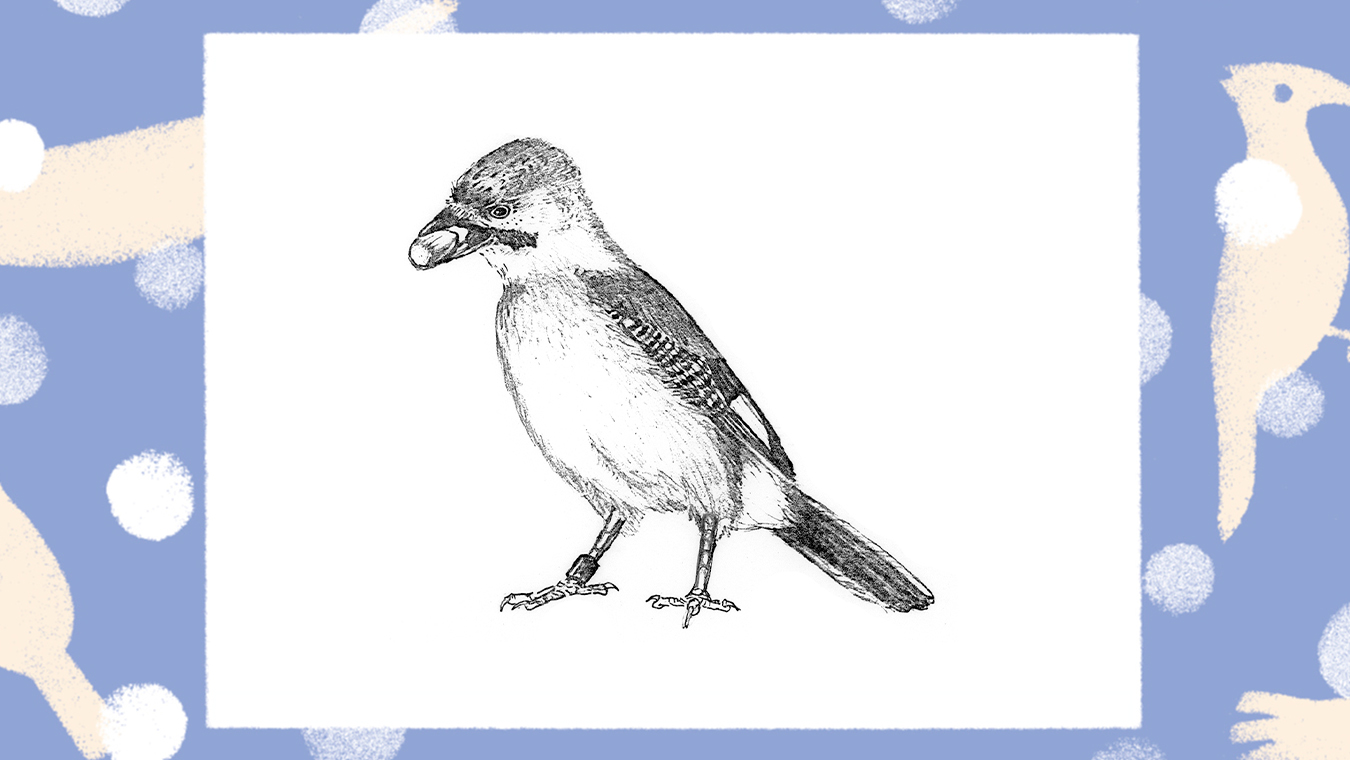

北海道の秋の山野を歩いていると、よくカケスに出合う。その名前を知らなくとも山歩きの好きな人であれば、ハトほどの大きさでやや尾の長い、茶と黒とルリ色の鮮やかな鳥といえば、きっと思いあたるに違いない。その声はギャーッ、ギャーッとも、ジャー、ジャーッとも聞えて、あたりによく響く。澄みわたる秋の空をゆっくりと羽ばたきながら、林から林へと、小群で鳴きかわしつつ移動していくこの鳥の姿は、深まってゆく秋をしみじみと感じさせるものである。

北海道のカケスは正式にはミヤマカケスと呼ばれ、本州以南のカケスとは頭頂部の地色が白でなく茶色である点で区別されているが、習性の差はとくに認められていない。

カケス類はカラス科の鳥である。どんな動物でも、それに関心を向けることによって、思いもかけぬほど豊かで興味深い生物の世界に接することができるものであるが、このカラス科の鳥たちは、とりわけ多彩な、興味深い習性を持つグループのひとつである。

カラス科の鳥には、私たちに強い印象を与える共通の性質がある。彼らは図々しさ、柄の悪さ、狡猾さなどの一連の言葉で表わされるイメージを共有しているのである。

たとえば、トリ小屋から卵を盗んだり、馬の尻にとまっては「生き馬の尾」を抜いて巣の材料にするカラスの話。軒下のトウキビを盗んだ揚げ句、用もないのに庭先の木の上からイヌやネコをからかって騒ぎたてるカケスの話などは、山村ではどこへ行ってもよく聞く話である。

しかしそれは、裏をかえせば彼らの旺盛な好奇心、高い学習能力、柔軟でたくましい適応力の現われでもあるといえる。

またカラス科の鳥に際立ったもうひとつの特徴は、その高度な社会生活である。彼らは互いに個体を識別しあった、固定したメンバーによる社会生活を営んでいる場合が多い。烏合の衆、という言葉があるが、彼らのむれの見た目のとりとめのなさや、まとまりのなさは、実はむれを構成する各個体の豊かな個性や独自性の現われなのであって、それらを許容し、超越したところで彼らは互いに深く結び合っているのである。これは個性や独自性の乏しい集団、たとえばメダカなどのいかにも整然としたむれよりも、はるかに高度で豊かな内容をもった社会といってよい。

こうした優れた学習能力や高度の社会性、それにふてぶてしいまでの好奇心など、カラス科の鳥たちはまさに哺乳類におけるサルと好一対である。ミヤマカケスを見ても、彼らは実に北海道の森に住む鳥仲間のサルと言いたくなるような資質を備えている。

とんでもない山奥で、木の上からネコの鳴き声がしたので驚いて見たら、カケスが一羽木の枝にとまっていた、などという話をよく聞く。

カケスは北海道の野鳥のなかで、おそらく最高のもの真似屋である。鳴き真似の範囲は、カラス、モズ、ヒヨドリなどの野鳥から、ネコ、イヌ、はては人の口笛にまで及んでいる。飼い馴らして教えこんだら、たぶん簡単な人語くらいは覚えるだろうと思われる。

鳥の鳴き声は、いうまでもなく種ごとに固有のものであり、それは基本的には遺伝的に定まっていると考えられる。しかし鳥の鳴き声に、後天的な要素がまったくないわけではない。

たとえば、いま私がいる演習林のクロツグミは、その多彩な囀りの末尾に、近くに住むキビタキなどの歌を加えることがあるし、クマゲラと同じ森に住むキビタキは、しばしばクマゲラの飛翔中の声などをその歌のなかに折りこんで囀っている。こうした鳴き真似は、間違いなく後天的に学習されたものであるとみてよい。

だが、北海道の鳥のなかでもっとも巧みなもの真似で知られているのは、カケスとモズ類であろう。これらの鳥たちの場合には、自分の持ち歌のなかに他の鳥の節を借用するのではなく、最初から鳴き真似をするのである。

……

(「鳥のなかのサル」より/続きは『たぬきの冬』でお楽しみください)

石城謙吉

北海道大学名誉教授。専攻は動物生態学、森林科学。1934年、長野県諏訪市生まれ。北海道大学農学部卒業後、高校教員を経て、同大学院修了(イワナの研究で農学博士)。1973年から23年間、北大苫小牧地方演習林長。同演習林の森林を総合的自然研究の拠点とするとともに、市民と自然の交流の場として開放。著書に『イワナの謎を追う』『森林と人間』『自然は誰のものか』など。